こんにちは!ぼーたんです。

今回は、フランス旅行が立て続けに多かったため、いったんの休みとしてイタリア旅行についてまとめました!

第1回はイタリアというよりも、ヴァチカン市国という国にあるヴァチカン博物館とサン・ピエトロ大聖堂の見学についてです。

イタリアには、大学の卒業旅行として、2019年2月に8日間滞在しました。

当時は、旅行代だけで莫大なお金がかかった為、旅行時はあまり食事にお金がかけられないという貧乏旅行でしたが、とても楽しかった良き思い出です。

ヴァチカン市国とはどんなところなのか知りたい方、また行ったことがある方も写真で一緒に楽しんで頂けたら嬉しいです。

ヴァチカン市国とは

ヴァチカン市国はローマ市街地の北西部に位置しており、国土面積は0.44㎢という世界最小の国です。

また、全世界に広がるカトリック教会をまとめている独立国家です。

ヴァチカン市国には、歴代教皇のコレクションを母体とする世界有数の巨大博物館、ヴァチカン博物館、とキリスト教会としては世界最大級のバロック様式の建造物、サン・ピエトロ大聖堂があります。

アクセス:地下鉄A線Ottaviano S.Pietro駅(オッタヴィアーノ サン・ピエトロ)から徒歩15分

歴史あるヴァチカン市国をこれから見ていきましょう。

ヴァチカン市国入り口

私たちはツアーでヴァチカン市国を回りました。はじめは、ヴァチカン博物館を見学したため、この入り口から入国しました!

入国する際は、服装などセキュリティチェックをされます。

サン・ピエトロ大聖堂では、ノースリーブやショートパンツなど肌の露出が多い服装での入場は不可です。

夏は注意してください!!

博物館のチケットは「アテネの学堂」の絵でした。

博物館のチケットは「アテネの学堂」の絵でした。

当時の金額は、17ユーロで、現在(2021年5月4日)の金額に直すと2,236円で入れました。

とても人気の観光地のため、入る場合は事前予約がおすすめです。

ヴァチカン博物館

ここは本当にたくさんの絵画、彫刻などが置いてあり、観光客も多いので、見るのが大変でした(笑)

ここでは私が何となく撮った写真を並べていきます。

ピオ・クレメンティーノ美術館

この美術館では、ユリウス2世のコレクションや古代ギリシア・ローマ時代の彫刻が集められています。

クレメンス14世が創設し、1784年には、ほぼ現在のコレクションが完成したそうです。

伝説や神話を題材にした彫刻は、ミケランジェロをはじめ多くの芸術家たちに影響を与えたのだとか。

(個人的に顔が面白かったので思わずパシャリ。おそらく、劇の仮面で、非ギリシア人の「バルバロイ」の顔。)

(個人的に顔が面白かったので思わずパシャリ。おそらく、劇の仮面で、非ギリシア人の「バルバロイ」の顔。)

世界史を学んだ方は見覚えあるでしょうか。

世界史を学んだ方は見覚えあるでしょうか。

そうです、「ラオコーン」です。

ラオコーンは紀元1世紀頃に制作されたとされる古代ギリシアの彫刻です。

アテナ神の怒りに触れ海蛇に殺されるトロイアの神官ラオコーンの激痛を技巧的に表現された彫刻です。

しかし、この時、見学者が多く、この距離でしか見られませんでした!(ラオコーンは非常に人気です。)

時間がある方はぜひ待って写真を撮ってみてください!

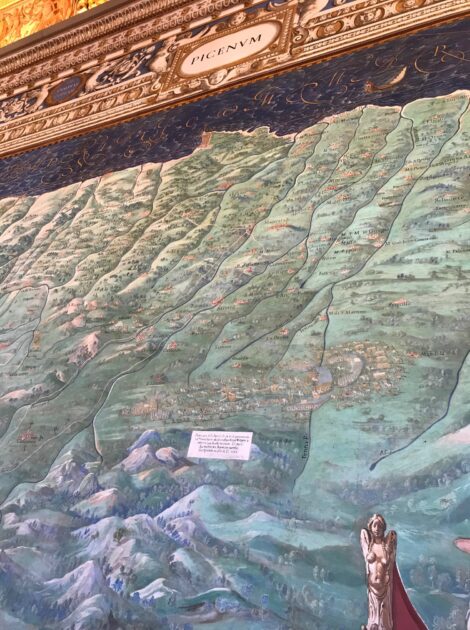

古いイタリアの地図

ピオ・クレメンティーノ美術館の次の部屋はとても驚きました。天井が一面黄金の絵画と彫刻で埋め尽くされています。

そして横の壁のは、16世紀頃のイタリア各地の地図が一面に描かれてありました。

そして横の壁のは、16世紀頃のイタリア各地の地図が一面に描かれてありました。

(上の写真の部分はぺルギア(PICENVM)という現在はペルージアという名のついた周辺の歴史的地図)

(上の写真の部分はぺルギア(PICENVM)という現在はペルージアという名のついた周辺の歴史的地図)

壁一面に描かれているイタリア各地の地図と教会領地の地図40点もあり、教皇グレゴリウス13世が描かせたそうです。

地図はよく見ると、建物の名前も書いてあるので、この仕事を引き受けた職人さんはすごいなととても思いました。

ラファエロの間

ここには、ラファエロと弟子たちによって描かれた壁画や室内装飾がある4つの部屋があります。

(「ヘリオドスの間」にある天井画1511~1514年)

(「ヘリオドスの間」にある天井画1511~1514年)

(たまたま写真を撮っていた「ボルゴの火災の間」の天井部分 1514~1517年 ちなみに「ボルゴの火災の間」と「コンスタンティヌスの間」はラファエロの死後改修された間であるそうです。)

(たまたま写真を撮っていた「ボルゴの火災の間」の天井部分 1514~1517年 ちなみに「ボルゴの火災の間」と「コンスタンティヌスの間」はラファエロの死後改修された間であるそうです。)

中でも有名な「署名の間」1508~1511年には、『アテネの学堂』『聖体の議論』をはじめ4つのフレスコ画があります。

ここではぜひ有名な『アテネの学堂』をじっくり鑑賞していきましょう。

ここではぜひ有名な『アテネの学堂』をじっくり鑑賞していきましょう。

システィーナ礼拝堂

博物館の最奥部にある礼拝堂!私もここまで来るのに目がお腹いっぱいで疲れが出てきています(笑)

この礼拝堂はシクストゥス4世により1477年~1480年にかけて建設されたそうです。

見どころはユリウス2世とパウルス3世の命を受けてミケランジェロが描いた『最後の審判』と『天地創造』です。

実際に見ると細部にまで人がぎっしり詰まっていて迫力のある絵画でした。天井に描こうとしたミケランジェロの凄さを改めて感じます。

写真を撮りたいところだったのですが。。。撮影禁止ということでダメでした。

(今までのところは全く問題なしだったのですが。。。)

ちなみに私は写真を撮ろうとして係員に「Don’t take pictures!!!」と怒られたのが今でも忘れられません(笑)

目に焼き付けて鑑賞するのは首が痛くなりますが、写真は撮らないよう注意してみてください。

サン・ピエトロ大聖堂

サン・ピエトロ大聖堂の建築について

私が持っているガイドブック『るるぶ情報版 イタリア’20 ちいサイズ』p.10によると、サン・ピエトロ大聖堂は、324年にコンスタンティヌス帝が聖ペテロ殉教の地に聖堂を建設したのが始まりとのことです。

16世紀に教皇ユリウス2世の命で再建が開始され、ブラマンテ、サンガッロ、ラファエロなどが工事監督を担当したが建設が進まず、1546年に72歳のミケランジェロが終身の建築家に任命されたそうです。

ミケランジェロの後を継いだ歴代の建築家により、1626年に世界最大のカトリック大聖堂が完成しました。

この建物の上には、ずらりと聖人像が並んでいます。その数は140体並んでいるそうです。

この建物の上には、ずらりと聖人像が並んでいます。その数は140体並んでいるそうです。

この聖人像は、ミケランジェロやラファエロなどが携わったものではなく、17~18世紀の芸術たちによる像であるそうです。

サン・ピエトロ広場にあるオベリスクは、カリグラ帝がエジプトから運ばせたものであるそうです。

17世紀に現在の場所へ移されました。

イケメンスイス衛兵に会ってみよう!

ヴァチカン市国の出入り口では、縦じまの服を着たスイス衛兵を見ることができます。

スイス衛兵は16世紀のローマ教皇ユリウス2世の時代から始まりました!

そして、この奇抜な服のデザインはなんとミケランジェロによって16世紀にデザインされたそうです!

青黄赤の3色はメディチ家を現しています。

私が行ったときは、冬だったのか、上にコートを着ており、色はあまり見えにくいです。

このスイス衛兵の入隊基準は今も昔も変わらない厳しいもので、品行、体力、健康、外見に至るまで厳しい審査を通過した者だけがこの衛兵になれます。

もう少し近くで見たかったのですが、柵が置かれており、この距離でしか撮影ができませんでした。。。 近くで見るのはその日の運次第ですが、、、ぜひかっこいいスイス衛兵に会ってみてください。

近くで見るのはその日の運次第ですが、、、ぜひかっこいいスイス衛兵に会ってみてください。

大聖堂注目ポイント

バルダッキーノ

1633年に完成した、ベルニーニが手がけたブロンズ製の大天蓋。

大聖堂の正面奥にあります。

(人がとても多く、私は遠くからしか写真を撮れませんでしたが、友達がきれいな写真を撮ってくれました。)

(人がとても多く、私は遠くからしか写真を撮れませんでしたが、友達がきれいな写真を撮ってくれました。)

バルダッキーノの奥には司教座があります!

この司教座もベルニーニがアレクサンデル7世の命で制作したブロンズ装飾です。

写真では見えなく申し訳ないのですが、ステンドグラスを使用しているので、とても神々しく見えました。

聖年の扉

大聖堂入り口にある一番右端の扉です。

大聖堂入り口にある一番右端の扉です。

聖書の逸話が刻まれており、25年に1度開閉されるそうです。

この時は、もちろん開いていませんでした!中を見てみたいです。

ピエタ

1499年にミケランジェロが25歳という若さで完成させた傑作。

唯一のサイン入りの作品であるそうです。

クーポラに登ってみよう!

(私は、クーポラの写真でした!)

(私は、クーポラの写真でした!)

クーポラに登るには、チケットが必要です。私はチケット売り場で並んでゲットしました。

当時は、10ユーロで、現在(2021年5月4日)の金額に直すと1,313円で登れました。

全ての階段で登ると551段もあるそうです。途中で、エレベーターを使用することができるのですが、それでも320段を上らないと頂上にはつけません!

私は、エレベーターを使用することを強くオススメします!

クーポラの景色

昼頃来たはずなのに、登った時はもう日が暮れる頃でした。

昼頃来たはずなのに、登った時はもう日が暮れる頃でした。

この写真は、サン・ピエトロ広場側です。ローマの街並みがはっきりと見ることができました。

階段をたくさん上り、とてもヘトヘトでしたが、この景色を見て吹っ飛びました。

違う角度から覗くと、行政庁がありました。写真では見えにくいですが、手前には現教皇の紋章をかたどった花壇があります。

また違う角度からは、ブレていますが、緑の屋根の鉄道駅が見えます。

また違う角度からは、ブレていますが、緑の屋根の鉄道駅が見えます。

この鉄道駅は世界最短と言われる約300mの鉄道路線の駅です。

主に貨物輸送に使用されているそうです。

博物館、大聖堂を見終わった後、かなり疲れると思います。しかし、クーポラの景色は見ないと後悔するスポットだといえるので、必ず登ってみてください!

おまけ

お水はいつでも持ち歩くべき!!

乾燥しているイタリアでは、お水がないと旅行が楽しめません!!

本当に歩き回っていると水分が奪われます!私の場合、ヴァチカン市国での出来事ですが、クーポラの階段を上っている際、頭がくらくらして、意識が朦朧となりそうになりました。(この際は、友達が持っていた水のおかげで救われました。。。)

歴史ある建物には水は販売されていないので、長く滞在する際は、重いですが2本くらい持っていると安心です。

お水について

炭酸入りの水も販売されているため、炭酸無しは、「NON GAS」を選びましょう。

ちなみに炭酸入りは「CON GAS」と表記されています。

イタリアでの外食で破綻間近は嘘ではない!!

イタリアは比較的外食は高いです。

パスタなどはほとんどが10ユーロ以上のため、毎食外食をしていると普通に1食3,000円くらいはかかってしまします。。。

(たしか私の大学の先生もイタリアは外食が高いため、スーパーや日本から持ってくることをオススメしていました!)

(たしか私の大学の先生もイタリアは外食が高いため、スーパーや日本から持ってくることをオススメしていました!)

私たちは貧乏旅行だったので、あらかじめ日本からカップヌードルやお味噌汁などのインスタント食品を持っていきました。

また、イタリアは夜は治安が良いとは言えないので、暗くなったらホテルに戻るのが基本です。

しかし、レストランにたどり着けず、ホテルへ戻るのが遅くなってしまう可能性があると思います。(これはとても危ないです!!)

そんな時でも、インスタント食品を少しでも持っていれば安心です。

イタリアに行く際は、インスタント食品を持っていくことを強くオススメします!

参考文献

イタリア旅行前に建築物について少し学んでおこうと思い購入した、JTBパブリッシングの『るるぶ情報版 イタリア’20 ちいサイズ』を参考にして忘れた情報は補っています。

このガイドブックには、2つ特典が付いています。

1つは、Googleマイマップ対応していることです。このるるぶ本誌に掲載されている全物件が、オンラインマップ上で見ることができるという初心者にありがたい特典がついています!

「見る」「食べる」「買う」などのジャンル検索で、行きたいお店を検索し、MAPに現在位置が表示されるため、迷うことなくお店へたどり着けることができます。

2つ目の特典は、イタリア語会話電子版がゲットできる点です。この特典もとても重宝しました!

私は大学でイタリア語の授業を全くとっていなかったため、全くの無知の状態でイタリアに行きました(笑)

しかし、このイタリア語会話のおかげで、注文や会計をお願いするなどスムーズにできました。

ネット環境が悪くても、オフラインで使用できるので、困ったときに便利でした。

私が行った際は2019年の2月だったので、現在は新しい2021年版が出ているようです。

ぜひイタリアに行く際は、1冊購入しておくと便利なのでゲットしてみてください!

| 価格:1,375円 |